瑞思达-回转支承事业部

瑞思达-回转支承事业部 瑞思达-回转支承事业部

瑞思达-回转支承事业部

瑞思达-银川晚报

瑞思达-银川晚报 2024-04-25

2024-04-25

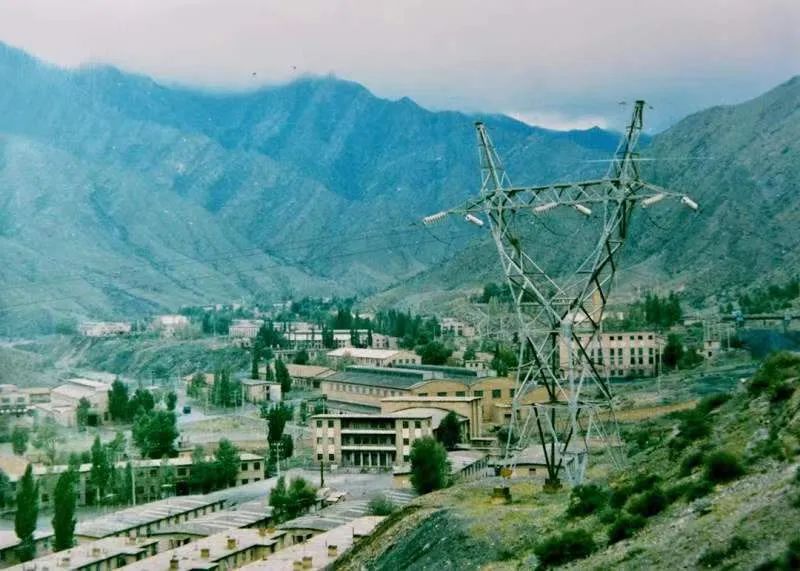

大水沟里的西北轴承厂

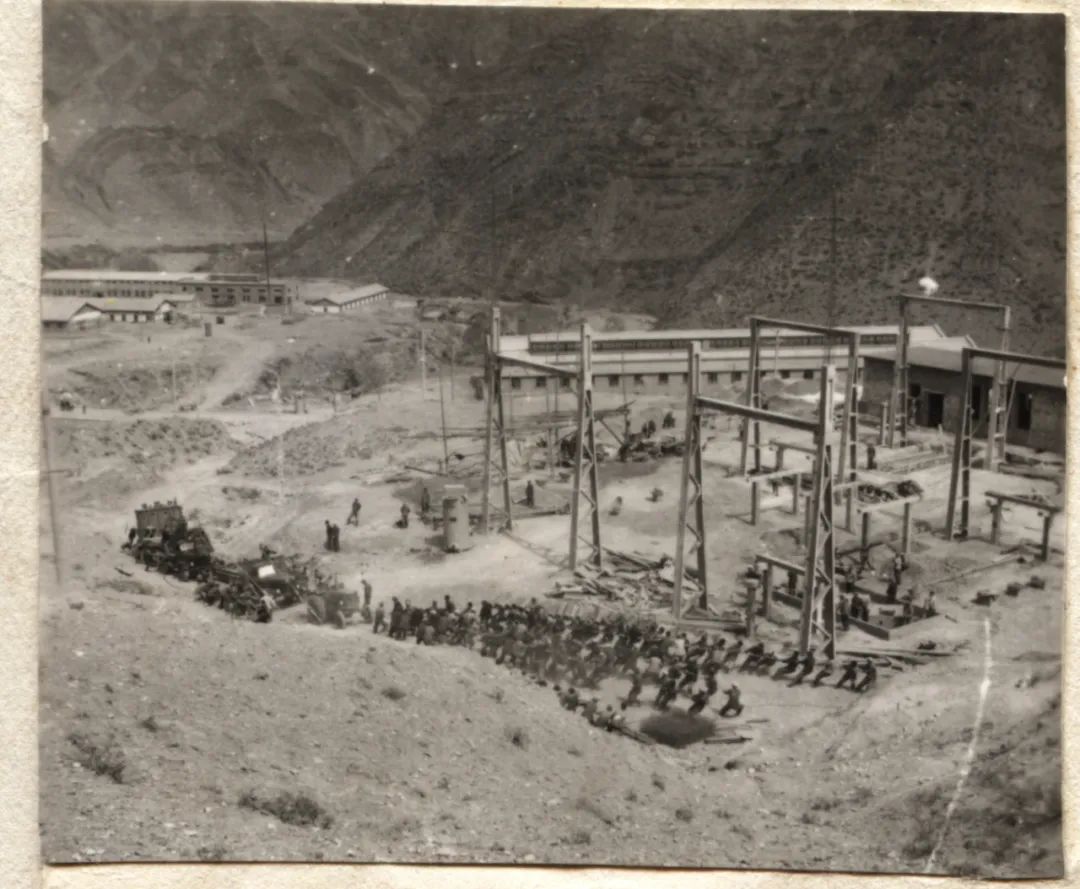

1965年,贺兰山深处的工厂建设工地

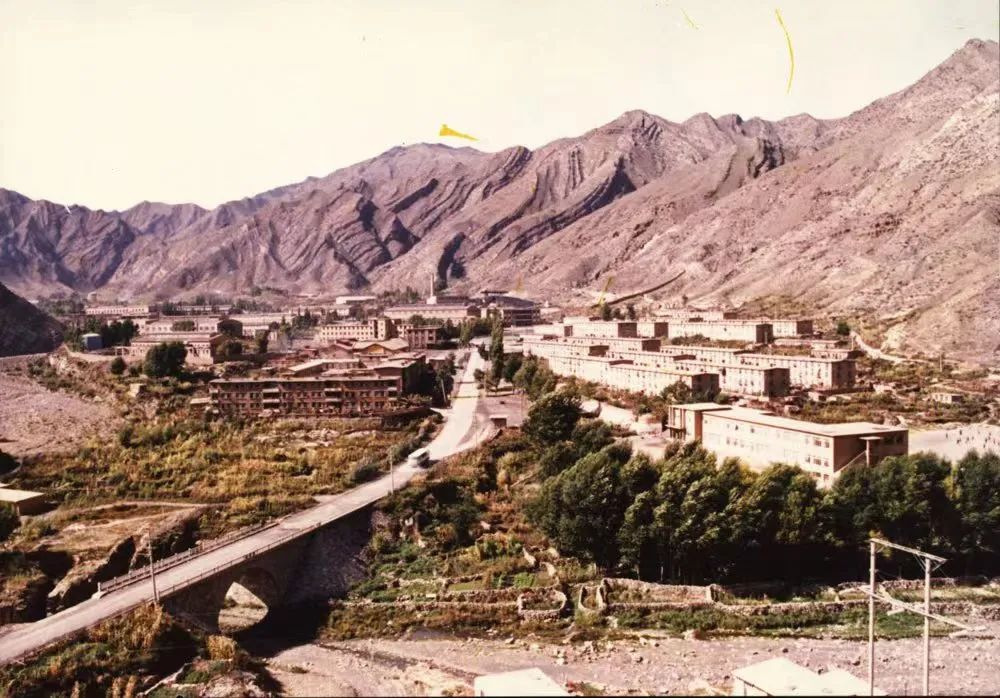

当年的职工文化活动

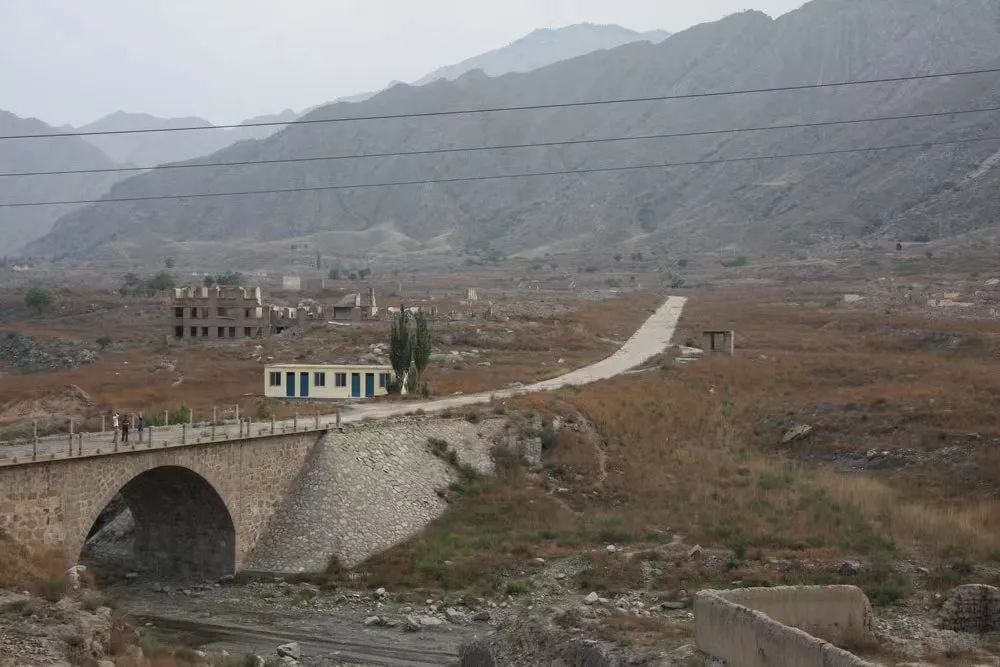

今天的厂房 记者 李尚 摄

A 贺兰山里的工业传奇

B “102”厂的诞生

“三线建设”时期,内陆大地上到处是开荒建厂的景象,人们一边抓生产,一边建家园,西北轴承厂也不例外。

1966年6月25日确定西轴厂址选定在贺兰山大水沟内,部分项目定在西大滩火车站附近。8月,筹建人员进入西大滩厂区准备材料,筹备物资、做好后勤,西轴建设拉开序幕。

“贺兰山大水沟靠山隐蔽,从崇岗镇到大水沟有一条小土路,坑坑洼洼,崎岖不平,只能顺着小河沟走进去。”祁国平曾采访过多位西北轴承厂第一批建设者,根据他们的回忆,当时人们利用一切可以利用的条件,修路架桥,兴建厂房,搭建宿舍。

当时沟里有一个废弃的羊圈,被清理打扫干净,就成为女同志的宿舍,而男同志则住在临时搭建的帐篷里住宿。平日喝山泉水,洗衣服就在那条小河沟边上。

经过几年建设,中国西部一座最大的现代化轴承生产基地在这里诞生了。1969年9月,一机部下文,将西北轴承厂由一机部部属企业改为宁夏回族自治区区属企业。

1970年初,西北轴承厂正式投产。

当年的西北轴承厂

C 生产的第一批产品

新中国成立初期,宁夏工业几乎是空白,工业企业只有31家,且多为手工业作坊。

伴随着“三线建设”如火如荼地开展,推动了中西部地区的工业化进程,宁夏迎来了第二次建设高潮。

6309轴承(旧代号为309),内径45毫米、外径100毫米,广泛应用于各类机械设备。

这是西大滩简陋的厂房里,试生产出的第一个产品。

“当时厂里就10余台设备,有简单的生产能力。”祁国平说,1969年,西北轴承厂成立1001筹备组,后称“一成品”,这是厂里最早的成品生产车间。

当时,从瓦房店轴承厂抽调了四五名车工、三四名磨工以及部分热处理工、检查员等共计30多位职工,一边安装、调试设备,一边进行生产。

而6309轴承的内外套圈毛坯、钢球、保持架等配件都是从瓦房店轴承厂用火车快运到宁夏,然后在1001车间进行车、磨等加工。

尽管生产能力有限,也是30多名职工起早贪黑,连日奋战的成果。“在那个年代,我们不讲回报,只讲奉献,目的只有一个,就是把工厂抓紧建成、早日投产。”

当年的职工之一冯桂贤说,在大部分生产厂房没有建成的情况下,为了尽快发挥国家投资的效益,西轴厂党委确定了边基建、边生产的计划。当时很多人满怀信心,完成首批轴承任务,向国庆节献礼。

而1969年10月1日那天,厂里试生产出第一批产品,就是6309轴承,一共9000套。

D “西北王”NXZ

轴承,作为现代工业的核心零部件,被誉为工程机械装备的“心脏”,轴承承载着整个机械系统的关键连接环节,无论是国之重器还是生活中的各种设备,都离不开轴承的精密配合和稳定工作。

自投产以来,西北轴承厂不断追求卓越,产能持续攀升。据《宁夏通志·工业卷》记载:1971年,有职工3792 人,生产设备535台,生产轴承7个类型66.4万套,产值882.2万元……

至1975年西北轴承厂生产的轴承发展到9大类147个品种,年产151.4万套,1976年研制成功轧机压下轴承,填补了轴承行业一项空白。1979年试制成功铁路轴承,并投入批量生产。

1980年,西轴开始生产铁路车厢轴承,形成年产2万套生产能力。随后,西轴厂铁路货车轴承分厂成立,年产货车轴承10万套。在当时预测市场需求为40万套的情况下,西轴厂独占四分之一的份额。

自此,西北轴承厂可以说是轴承行业的“西北王”。

市场经济时代,经历搬迁、工厂改制,组建了西北轴承集团有限责任公司,1996年4月,正式成立西北轴承股份有限公司并在深圳证券交易所成功上市,成为我国首家A股上市的轴承企业。

在西北轴承厂,从厂门到厂房,再到一个个轴承上,都醒目地镌刻着“NXZ”三个字母。

这是1996年注册的品牌,它不仅是“宁西轴”三个字的拼音首字母,更是西北轴承厂人精神的象征,代表着他们精益求精、追求卓越的品质。

E 走出贺兰山

1990年9月初,祁国平去贺兰山大水沟里的西北轴承厂技工学校上学,那时的学校就是几间平房,显得十分破旧。

“我从六盘山下的山沟里走进了贺兰山的山沟里,心凉到了脚后跟。”他说,由于工厂有几位远房亲戚告诉他,工厂现在正往银川搬迁,将来一定前途光明,他这才留在学校。

大水沟里的厂子,由于运输条件差,以致生产周期长,影响了经济效益。人们生活在闭塞的山里,也缺少与外界的交流。那时不止刚来的祁国平,全厂人都期待着搬出贺兰山。

1980年年底,自治区机械局决定将西轴的小型球轴承车间与银川轴承厂联合,以恢复工厂年产轴承50万套能力。

此举开启了西轴向银川搬迁的步伐。

1981年4月,自治区人民政府发文同意西轴与银川轴承厂合并,成立西北轴承总厂,总厂下设大水沟分厂(西北轴承二厂),银川分厂(西北轴承一厂)。

1981年年底,自治区机械局同意银川喷灌厂与银川轴承厂对调厂地,1983年4月,西大滩小型轴承车间迁入银川新市区(现属西夏区)的银川分厂并投产。

至此,为工厂整体搬迁至银川新市区提供了一个立足空间。

终于,从1983年开始,西轴将大部分主要生产车间陆续搬迁至银川市区。

“全都搬走了,连盖房子的砖都带走了。”祁国平说,搬到市区后,有些员工家里砌院子用的砖,就是从山沟里带回来的,一点不浪费。而整个搬迁持续了10年,没有向国家要一分钱,没有停产一天,可以说西轴创造了我国三线企业在搬迁史上的奇迹。

搬迁到银川市区后的厂区

F 不断前行

在市场经济时期,西北轴承厂迎来了自己的高光时刻,但在这股浪潮中,它的成长才刚开始,必定要经历沉浮。

2000年以后,西北轴承厂为寻求技术提升和市场扩张,与外资公司合资,却遭遇到意外与坎坷;多年来债务沉重,加上其他各种原因,导致2007年的破产危机。

后来的几年,长城资产管理公司入驻,使西轴从国有企业向国有控股企业转型,接着宝塔集团入驻,国有控股企业又向民营企业转型。而当时的西轴业务连年亏损,公司在低效维持运行,主要生产经营指标也在低位运行。

直到2020年12月,在自治区党委、政府的强力支持下,宁夏国有资本运营集团(简称“宁国运”)临危受命,在短短3个月内完成了公司重整。2021年,宁国运成为实控人,确立了以做强轴承产业为主线,瞄准战略性新兴产业和重大装备制造业,将要再次抢占科技和市场制高点。

“西轴是个好厂子。”祁国平从业的这些年,曾离开过,又再次回来。企业的沉浮与人的辗转几次交织,他还是对这个家园充满信心。

今天厂房内,职工在工作,记录每一件轴承的信息,方便追溯

G 是工厂 也是家园

在祁国平的办公桌上,有不少写满字的旧稿纸,纸上印着“西北轴承”的字样,纸页已经发黄变脆了,但是上面的字却是新的。

“这都是我们以前的老职工写的,他们中年龄最大的有90多岁了。”祁国平说。他曾在企业中负责宣传工作多年,写了不少关于西轴的故事,有些就是听老一辈职工讲的。

这些职工如今年迈,有的已经去往外地,但他们仍旧心系西轴这个家园,写下不少过往的事情,这都是宝贵的资料。

合上稿纸,走到厂房里,祁国平和职工们聊家常,谈到同事的孩子,清华博士毕业后已经工作了,他还跟着骄傲地说,“这是我们西轴人的孩子。”

服务热线

024-22923833 024-24853899

Copyright © 2020-2021 All Rights Reserved.

沈阳瑞思达轴承有限公司-回转支承事业部 版权所有 辽ICP备11007128号沈阳网站建设|启达传媒